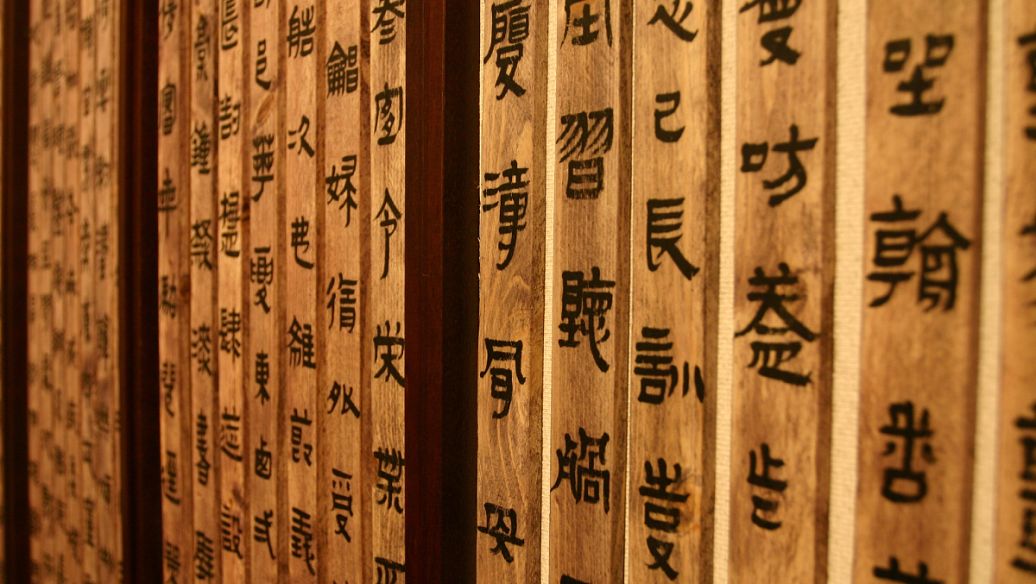

“学而时习之,不亦说乎”这句话有多种解释,以下为你列举一些常见的观点:

1.传统解释:学习知识以后,经常温习它,是很快乐的事情。这里的“学”指学习,“时习”指时常复习,“说”通“悦”,表示快乐、愉悦。这种解释强调了学习需要不断巩固和复习,从中能获得快乐。

2.知行合一解释:学到的理论知识,要时时去践行。“学”是学到的理论、道德等,“习”作践行讲。这种解释突出了知识与实践相结合所带来的快乐。

3.自我修养解释:自己的学说(虽然不能被时代采纳),但是自己去学习并践行,也是很快乐的。这反映出当政治理想不被时代接受时,转而追求自我修养,通过自身对学说的学习和实践来获得快乐,即“困则独善其身”。

4.新的解读:“学”理解为“复性循理”,即回复人先天的善良、纯真本性,遵循天理;“时”解释为“天时”,作动词,意为适时、因时制宜,能随着天时、地利、人情的变化而灵活变化;“习”释为“纯熟”,指经过实践功夫达到“不勉而中,不思而得,从容中道”的境界,遇事不假思索,全凭良知做主,一言一行皆为“学而时”的体现;“说”读作“shuō”,意为对“天地人”之道,尤其是“人道”的解说。整句话的意思是:孔子说,复性循理而因时制宜,实行之而至发乎自然,这不就是圣人之教吗?仁人志士从四方来投,这不就是快乐吗?对于他人失去理智之冒犯,能宽忍以待,这不就是君子吗?

对于这句话的理解,可能因个人的经历、学识和感悟而有所不同。重要的是在学习和思考的过程中,结合自身的体验去领悟其中的智慧,并将其运用到实际生活中。

无论哪种解释,这句话都强调了学习的重要性以及在学习过程中所能够获得的某种满足或愉悦。它传达了一种积极的学习态度和对知识追求的价值观念。同时,也提示人们要不断地将所学应用到实际中,在实践中深化理解,体验学习带来的乐趣和意义。

以下是这句话中一些重点字词的解释:

- 子:中国古代对于有地位、有学问的男子的尊称,这里指孔子。

- 学:觉悟,指学习和理解道理。

- 时:在周秦时代,作副词时意为“在一定的时候”或“在适当的时候”。也有观点认为这里的“时”是“天时”的意思,作动词,有适时、因时制宜之意。

- 习:有演习、复习、练习、实践等意,也可理解为“纯熟”,即成为习惯、习以为常。

- 说:通“悦”,愉快的意思。也有观点认为应读“shuō”,表示解说。

- 之:代词,指学到的知识或“学而时”这件事。

- 不亦……乎:表肯定的反问句式,意为“不就是……吗”“不正是……吗”。